Cuando pensamos en la atmósfera, a menudo pasamos por alto que el vapor de agua es el auténtico motor del ciclo hidrológico y uno de los pilares del balance energético del planeta. No solo gobierna la formación de nubes y la precipitación, también es el gas natural de efecto invernadero más influyente. En los últimos años, la comunidad científica ha afinado herramientas capaces de seguirle la pista con una resolución impensable hace décadas, y el GNSS se ha convertido en una de las más versátiles.

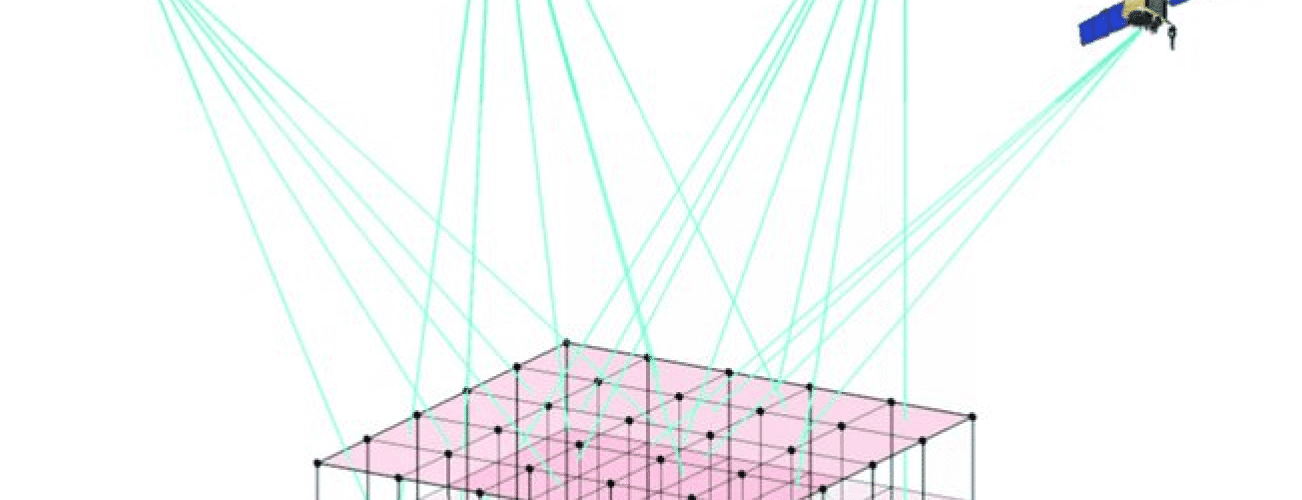

Las señales de los satélites de navegación atraviesan la troposfera antes de llegar al receptor y, en ese trayecto, sufren un retraso que revela información valiosa sobre la humedad atmosférica. Ese retraso, correctamente modelizado, permite derivar productos como el Retardo Troposférico Cenital y el Vapor de Agua Precipitable, que hoy se integran en predicción numérica del tiempo, investigación climática y hasta en aplicaciones hidrológicas de campo. Y lo mejor, su cobertura es continua, global y con cadencias de minutos.

Qué aporta el GNSS a la humedad atmosférica

Cuando una señal GNSS cruza los aproximadamente 15 km inferiores de la atmósfera, encuentra una mezcla variable de vapor de agua, temperatura y presión que la ralentiza y curva levemente. Por conveniencia, el retraso total se separa en dos términos: el hidrostático, bastante estable y ligado a la presión, y el húmedo, mucho más errático y gobernado por el contenido de humedad. Esta descomposición es el punto de partida para extraer información cuantitativa sobre la columna de vapor.

Las estrategias modernas de procesamiento emplean funciones de mapeo para proyectar los retrasos de línea de visión a su equivalente en el cenit, mientras que modelos estocásticos del tipo caminata aleatoria controlan la variabilidad del componente húmedo y de los gradientes horizontales. Ajustar bien estas restricciones es clave para capturar tanto cambios suaves como repuntes bruscos de humedad, particularmente durante convección intensa.

Una vez obtenidos los retrasos cenitales, se convierten en estimaciones de vapor de agua precipitable que se asimilan en modelos de predicción numérica del tiempo. Esta información aporta señales sobre el momento y lugar de la precipitación y mejora la detección de tormentas, ciclones tropicales y rachas de viento. Con mallas densas de estaciones, además, se pueden aplicar técnicas afines a la tomografía para reconstruir campos tridimensionales de humedad y estudiar procesos convectivos con gran detalle.

Más allá de lo operativo, los retrasos troposféricos medidos de forma continua proporcionan series largas que capturan cambios graduales en la humedad. Son registros de altísima resolución temporal que complementan radiosondeos y satélites, y que el IPCC considera esenciales para entender la variabilidad y el cambio del clima a escala regional y global.

De ZTD a PWV: modelos y parámetros críticos

Para transformar el retardo cenital en una cantidad directamente interpretable como vapor de agua, hay que separar el término hidrostático del húmedo y aplicar el factor de conversión que depende de la temperatura media de la columna atmosférica. Este parámetro, conocido como Tm, es crítico en la cadena y se estima con modelos empíricos.

Distintas propuestas han sido desarrolladas y validadas. Un estudio en el centro oeste de Argentina comparó tres modelos de Tm muy utilizados: Bevis, Mendes y Yao, analizando en este último dos grupos de coeficientes adaptados a sectores de latitud sur. El resultado mostró que Mendes y Bevis representan mejor la variabilidad espacio temporal de Tm en esa región, mientras que Yao, con coeficientes específicos, ofrece valor en ámbitos concretos pero no generaliza igual de bien.

La cadena de cálculo también incluye la relación entre el retardo húmedo y el vapor de agua, donde intervienen coeficientes de refractividad. Se compararon los coeficientes clásicos de Thayer y Rüeger y se concluyó que sus diferencias son pequeñas, de modo que en la práctica se puede utilizar cualquiera sin impacto significativo en el PWV derivado.

Procesamiento geodésico y validación rigurosa

Un elemento clave para que el GNSS entregue humedad fiable es el procesamiento preciso. Una estrategia basada en Dobles Diferencias de fase con Bernese 5.2 fue aplicada a una red que se extiende desde Vigo hasta Brest. Esta configuración incluyó nueve estaciones principales, reforzadas con otras ocho para optimizar la geometría de la red y la robustez de las soluciones.

La calidad del producto troposférico se contrastó con los resultados de referencia del EPN REPRO2 en 13 estaciones comunes. El acuerdo fue muy alto, con un error cuadrático medio en torno a 3 mm en los retrasos cenitales. A partir de estos, se calculó el vapor de agua precipitable apoyándose en el modelo GPT3, cubriendo cuatro años completos de datos y garantizando consistencia a lo largo del periodo.

La validación independiente de las series de vapor de agua se llevó a cabo con radiosondeos próximos a las estaciones GNSS de A Coruña y Santander. El resultado volvió a ser notable: diferencias con valores máximos de error cuadrático medio de 3 mm, en línea con estándares internacionales y consistentes con otros trabajos que comparan GNSS y radiosonda.

Patrones espaciales, estacionales y diarios

Las series derivadas permitieron caracterizar la variación espacial del vapor de agua, observándose una disminución clara al aumentar la latitud. En términos temporales, la componente anual dominó frente a la semianual, con una estacionalidad marcada: los máximos se concentran en verano y los mínimos en invierno.

En la escala intradiaria, las anomalías diarias muestran rasgos comunes entre estaciones, con valores bajos por la noche y un pico que suele aparecer por la tarde. Esta ondulación diurna es más intensa y de mayor amplitud en verano, y se atenúa en la época invernal, en coherencia con la dinámica de la convección y la disponibilidad de humedad.

El análisis conjunto con variables meteorológicas locales reveló una fuerte correlación entre temperatura y vapor de agua, algo esperado por el vínculo termodinámico. En cambio, no se detectó una relación directa entre vapor de agua y la precipitación registrada, lo que sugiere que la microfísica y la dinámica de cada episodio juegan un papel decisivo más allá del contenido integrado de humedad.

Con estas series se evaluó un índice de Eficiencia de Precipitación, encontrando valores bajos y una menor efectividad de los mecanismos de precipitación en verano respecto al invierno, a pesar de niveles altos de vapor en la estación cálida. Este resultado apunta a procesos convectivos menos eficientes o a ambientes más secos en capas medias durante la época estival.

Señales previas a la lluvia y ventanas de oportunidad

El seguimiento de nueve episodios de lluvia en distintas estaciones del año permitió identificar un patrón repetido: el vapor de agua tiende a aumentar de forma clara en las horas previas al inicio de la precipitación y desciende con fuerza después del evento. Este comportamiento se parametrizó en indicadores cuantitativos que facilitan su uso operativo.

La ventana con información más relevante se concentró en las 12 horas anteriores al comienzo de la lluvia, donde el crecimiento del vapor aporta pistas útiles para la predicción inmediata. Además, la fuerza de esta señal mostró una marcada componente estacional, con eventos estivales generalmente más expresivos que los invernales.

Resultados en redes extensas de América

Para cubrir vacíos en Sudamérica, donde apenas había determinaciones, se procesó una red de 136 estaciones GNSS distribuidas desde el sur de California hasta la Antártida. El periodo considerado abarcó siete años continuos, de 2007 a 2013, con estimaciones de retardo cenital cada 30 minutos, siguiendo las recomendaciones más recientes del IERS para garantizar coherencia geodésica.

Los retrasos fueron comparados con productos operacionales del IGS y con resultados del segundo reprocesamiento global. La compatibilidad fue plena: el valor medio de las diferencias en cualquier estación se mantuvo por debajo de 5 mm. La mayor discrepancia, de 5 mm, se observó frente a los productos operacionales en altas latitudes, coherente con los retos adicionales de modelización en esas regiones.

En 15 ubicaciones, el vapor de agua total derivado del GNSS se contrastó con radiosondeos, alcanzando valores medios absolutos de diferencia inferiores a 0,7 mm y desviaciones estándar menores de 3 mm. Al igual que otros autores, se detectó un ligero sesgo seco en radiosondas Vaisala respecto a las estimaciones GNSS, un matiz importante para fusiones de datos.

Con el retardo cenital estimado se analizó el rendimiento del modelo GPT2w en modo ciego. La diferencia media en valor absoluto fue menor de 3 cm en cualquier sitio. El modelo representa bien el valor medio y las variaciones anual y semianual, pero no captura con precisión cualquier estado atmosférico, mostrando patrones dependientes del clima local. También se verificó una variación lineal del valor medio del retardo con la altura por tipo de clima, modulada más por el efecto de la altitud que por el propio régimen climático.

Por último, se calcularon tendencias del vapor de agua incorporando explícitamente la función de autocovarianza para obtener errores realistas. Durante 2007 a 2013 se observó un panorama regional coherente: las zonas tropicales tienden a humedecerse y las templadas a secarse, una señal climática con implicaciones directas en recursos hídricos y extremos.

La era multiconstelación y la alta frecuencia

La disponibilidad de varias constelaciones, incluyendo GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e IRNSS, ha mejorado la cobertura espacial y el ritmo de muestreo, refinando la resolución de las estimaciones atmosféricas. Este extra de geometría permite detectar fenómenos locales, como células convectivas o frentes de brisa marina, que podrían pasar desapercibidos con instrumentación convencional.

En operación, los flujos de casi tiempo real priorizan puntualidad y fiabilidad: se recogen datos de redes regionales o globales en minutos y se generan soluciones cada 30 o 60 minutos, con estimaciones de retraso en ventanas de cinco a quince minutos. En escenarios que evolucionan rápido, como la navegación aérea o el seguimiento de tormentas, los productos atmosféricos derivados del GNSS se pueden actualizar en tiempo real, desde segundos a minutos, para alimentar la predicción inmediata.

El grupo GGE ha demostrado capacidad establecida en el procesamiento de observaciones GNSS para recuperar vapor de agua atmosférico con fines de asimilación operativa, estudios de fenómenos severos y monitorización a largo plazo. Esta combinación de operación y consistencia permite servir tanto a pronósticos tácticos como a registros climáticos homogéneos.

GNSS e hidrología: mucho más que humedad

El GNSS no solo mide vapor. Su precisión milimétrica en distancia hace posible detectar deformaciones sutiles de la superficie ligadas al agua. Así, se han observado hundimientos por extracción de acuíferos o ascensos del terreno asociados a deshielo glaciar. Estos desplazamientos verticales informan sobre balances de masa y riesgos geotécnicos.

Las reflexiones de la señal GNSS sobre superficies acuáticas o nevadas, conocidas como GNSS-R, aportan estimaciones de humedad del suelo, nivel del mar, espesor de nieve o volumen de lagos. Esta faceta amplía el abanico hidrológico, conectando atmósfera y superficie con un sensor desplegable a gran escala y coste contenido.

Entre los beneficios para la hidrología destacan tres vectores: un conocimiento más fino del ciclo del agua, una mejor gestión de recursos y una mayor sostenibilidad. A modo de síntesis, estas son algunas aportaciones prácticas:

- Conocimiento: datos de alta resolución espacio temporal que complementan estaciones, radares y satélites, útiles del ámbito local al global.

- Gestión: seguimiento y evaluación en tiempo casi real de sequías, inundaciones y erosión, apoyando decisiones en infraestructuras hídricas.

- Sostenibilidad: apoyo a la adaptación climática, uso eficiente del agua y educación ambiental con indicadores objetivos y continuos.

Retos de señal, modelización y estandarización

La disponibilidad y calidad de la señal pueden verse mermadas por orografía, vegetación, meteorología adversa o interferencias. Los servicios de aumento como EGNOS en Europa mejoran la integridad y el rendimiento de GPS y Galileo, y son una herramienta útil para aplicaciones sensible al tiempo.

La interoperabilidad es otro frente: cada sistema GNSS aporta frecuencias y características propias. Sacar todo el partido exige receptores y software capaces de usar múltiples constelaciones y señales. La accesibilidad también importa; soluciones a medida, servicios compartidos e incentivos pueden rebajar barreras de entrada para usuarios medianos o pequeños.

En modelización troposférica, los modelos estocásticos tipo caminata aleatoria no siempre reflejan la variabilidad real. Pueden infraajustar picos súbitos de humedad o sobredimensionar la variación en situaciones estables. Se investiga en restricciones adaptativas que se ajustan con indicadores meteorológicos de casi tiempo real para capturar mejor gradientes abruptos.

Para construir registros climáticos fiables, la consistencia en marcos de referencia, productos de órbita y sesgo, y estrategia de procesamiento resulta vital. Cambios en estos elementos pueden introducir rupturas artificiales en las series. La homogeneización cuidadosa, como sucede con otros datos climatológicos, evita interpretaciones erróneas y sostiene análisis de tendencia.

Buenas prácticas y oportunidades de integración

A nivel metodológico, conviene combinar funciones de mapeo robustas con estimación explícita de gradientes y selección cuidadosa de restricciones estocásticas. La fusión multiconstelación y la densificación de redes abren la puerta a reconstrucciones 3D tipo tomografía, especialmente valiosas en tormentas convectivas.

La integración con radiosondas y satélites de teledetección aporta sinergias claras: la radiosonda proporciona perfiles verticales, los satélites cartografían grandes áreas y el GNSS rellena el vacío temporal con observaciones continuas. La asimilación conjunta en modelos NWP mejora la representación de la humedad, que es un ingrediente decisivo en la predicción de precipitación y viento local.

Operativamente, cadencias de 30 a 60 minutos con ventanas de 5 a 15 minutos son un estándar equilibrado para NRT, mientras que flujos en segundos a minutos sirven a la predicción inmediata. Para clima, la prioridad es la homogeneidad a lo largo de años o décadas, minimizando cambios de hardware y software o documentándolos para correcciones a posteriori.

La evidencia acumulada en Europa y América, desde redes regionales como la de Vigo a Brest hasta extensiones continentales, demuestra que el GNSS rinde precisiones milimétricas en retrasos y milimétricas en vapor de agua cuando se valida contra EPN, IGS y radiosondas. Además, detecta señales precursoras de lluvia, caracteriza la estacionalidad y cuantifica tendencias climáticas coherentes con los regímenes tropicales y templados.

El GNSS se ha consolidado como una herramienta que, con una sola infraestructura, sirve simultáneamente a la navegación en tiempo real y a la monitorización de largo plazo del cambio climático. Sus fortalezas crecen con la era multiconstelación, y su valor se multiplica cuando se combina con modelos y observaciones complementarias para mejorar alertas de tiempo severo, optimizar recursos hídricos y entender mejor cómo se mueve el agua en nuestro planeta.